Er ist nichtmal so groß wie ein Schuhkarton und aber doch alles an Bord, was in der HiFi-Welt heutzutage wichtig ist und bietet obendrein ein erstaunliches Leistungspotenzial. So könnte man den Audiolab M-ONE in aller Kürze charakterisieren. Eine ausführlichere Version gibt es im Folgenden aber auch.

Schlicht gestaltet, einfach in seiner Bedienung und dennoch modern und umfangreich ausgestattet; der Audiolab M-ONE.

Wer auf hochwertigen Ton nicht verzichten kann, sich gleichzeitig die Wohnung aber nicht mit klobigen Audio-Bausteinen vollstellen will, der wird zwangsläufig unter den Kompaktanlagen fündig. Selbige lassen das HiFi-Equipment auf ein Minimum an Geräten und Verkabelungsaufwand reduzieren, ohne dass zwingend größere Abstriche in Sachen Qualität gemacht werden müssen. Perfekt in diese Kategorie passt ein kompakter Verstärker inkl. integriertem Digital-Analog-Wandler (DAC) mit überraschenden Qualitäten aus England. Der Audiolab M-ONE ist an den preisgekrönten und unter eingefleischten HiFi-Enthusiasten fast schon legendären Digitalwandler M-DAC+ aus gleichem Hause angelehnt und verspricht damit höchsten Genuss, insbesondere über seine digitalen Zugänge.

Audiolab – TAG LcLaren – Audiolab

Hochwertiges HiFi kommt von der Insel oder es hat zumindest dort seine Wurzeln. So auch der M-ONE von Audiolab. Die Firma wurde 1983 in England gegründet, um geradlinige Audiokomponenten von hoher Qualität und einfacher Funktionalität zu entwickeln. Auf Überflüssiges sollte verzichtet werden, um den Schwerpunkt auf die eigentliche Aufgabe zu legen: Die möglichst zuverlässige und naturgetreue Klangwiedergabe. Das simple Rezept führte zum Erfolg und machte den Namen weit über die Grenzen des Königreichs hinaus bekannt. Von 1998 bis 2003 unter dem Namen TAG McLaren bekannt, wurde die hauseigenen Produkte dann als absolute State-of-the-Art getrimmt und für viele HiFi-Enthusiasten unerschwinglich. Seit 2005 gehört die Marke Audiolab nun zur International Audio Group mit Sitz in der HiFi-Hochburg Huntingdon. Produziert wird, wie heute üblich, in China. Die Vorgaben der einstmals erfolgreichen Zeit haben allerdings bis heute überdauert, denn noch immer steht der Name Audiolab für hervorragend konstruierte, sehr gut verarbeitete, stattlich ausgestattete und erstklassig klingende HiFi-Produkte. Service und Support gibt es hierzulande übrigens seit einigen Jahren vom deutschen Ableger mit dem Namen IAD aus dem niederrheinischen Korschenbroich.

Über die kompakte und sehr übersichtlich gestaltete Fernbedienung lässt sich der kleine HiFi-Tausendsassa auch bequem vom Sofa aus befehligen.

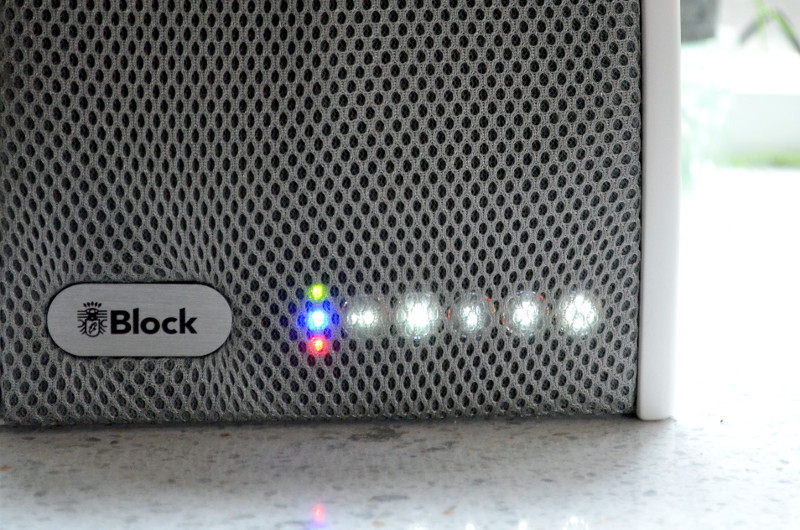

Kleines Gehäuse, große Technik

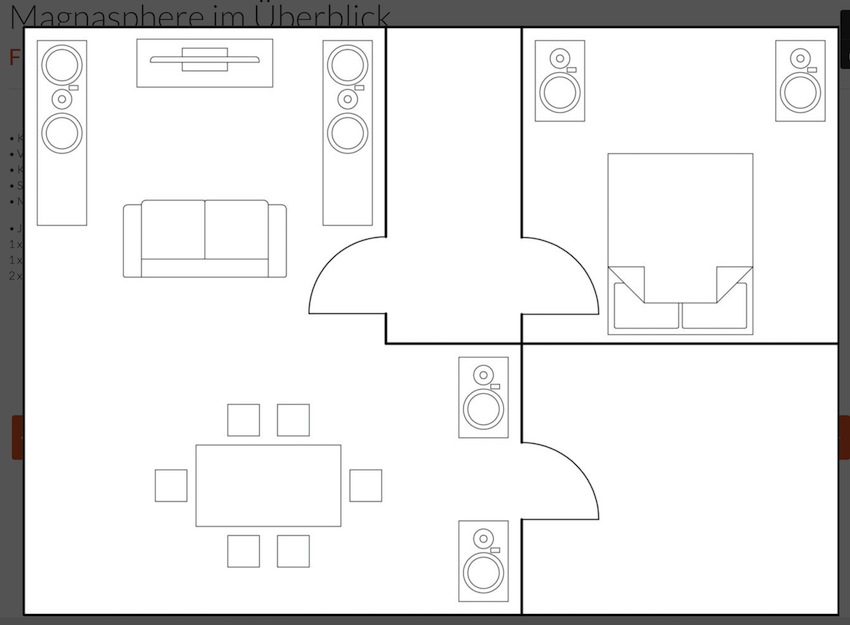

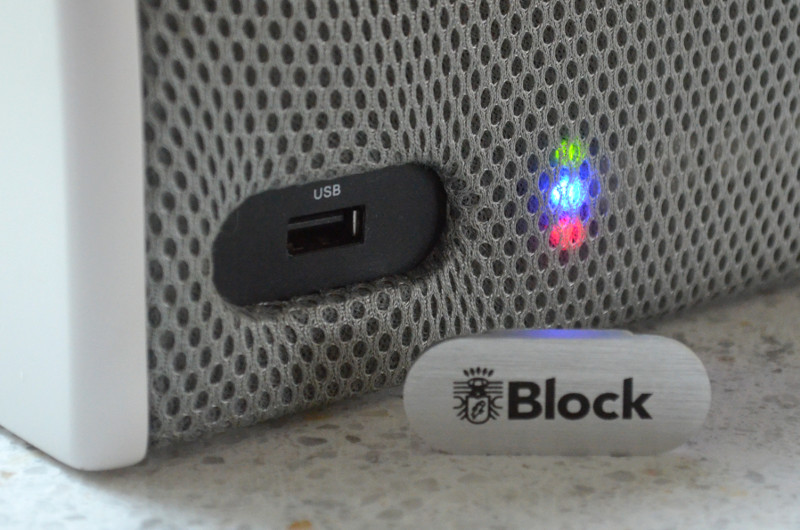

Mit knapp 25 Zentimetern misst der M-ONE in seiner Breite gerade einmal etwas mehr als die Hälfte eines üblichen HiFi-Verstärkers. Dennoch verfügt er über mehr Funktionen und bietet somit mehr Möglichkeiten als ein klassischer Stereo-Verstärker. Der M-ONE verbindet die Aufgabe der Leistungsverstärkung gleich mit der Digital-Analog-Wandlung eingehender digitaler Musikdateien. Sehr praktisch, denn so spart man neben der halben Gerätebreite des M-ONE auch gleich noch einen externen DAC ein und umgeht den zusätzlichen Verkabelungsaufwand. Obendrein kann man direkt von allen denkbaren digitalen Quellen zuspielen. Laptop, Media Server, Streamer, CD- oder SACD-Player, all diese Zuspieler lassen sich direkt mit dem Audiolab konnektieren. Dass zugleich keinesfalls auf Klangqualität oder Flexibilität hinsichtlich der unterstützenden Auflösungen verzichtet werden muss, zeigt sich beim genauen Blick auf das Datenblatt. Wie Eingangs erwähnt folgt der M-ONE der Tradition seines Bruders M-DAC, dem hervorragende Qualitäten in der Wandlung aller denkbaren Digitalsignale bescheinigt werden. Beim M-ONE ging der Hersteller allerdings noch einen Schritt weiter und implementierte gleich noch ein Bluetooth-Modul. Addiert man nun noch kräftige A/B-Endstufen, so wird aus dem DAC/Pre-Amp eine fast komplette Anlage. Dabei bietet unser Testgast insgesamt fünf Digitaleingänge: Bluetooth für die kabellose Anbindung des Smartphones oder Tablets, einen USB-Anschluss zur kabelgebundenen Wiedergabe vom selbigen, einen USB-B Anschluss für den PC oder MAC, sowie einen herkömmlichen elektrischen SPDIF- und einen optischen Toslink-Eingang, an die beispielsweise CD-Player, Streamingbridge oder Fernseher angeschlossen werden können. Was will das Digital-Herz mehr? Eigentlich nichts mehr, zumal der Kraftzwerg über die kabelgebundenen Digitaleingänge Auflösungen bis zu 24 Bit und 192 kHz entgegen nimmt, über USB sogar noch die doppelte Abtastrate (also 384 kHz) bei 32 Bit. Als wäre das alles noch nicht genug, dekodiert der M-ONE auch Direct-Stream-Digital, kurz DSD, das Format der Super-Audio-CD – und das bis zur vierfachen ursprünglichen Auflösung. Musikmaterial in diesen Auflösungen gibt es bisher tatsächlich eher vereinzelt und ausschließlich zum Download. Eigentlich können Sie sämtliche Zahlen und Abkürzungen gleich wieder vergessen, denn alles was Sie wissen müssen ist: Mit dem M-ONE sind Sie in Sachen Digital-Wiedergabe wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt bestens versorgt. Und falls sie auf die Wiedergabe von CDs nicht verzichten können, gibt es mit dem Audiolab M-CDT übrigens einen optisch und technisch hervorragend zum M-ONE passenden CD-Player.

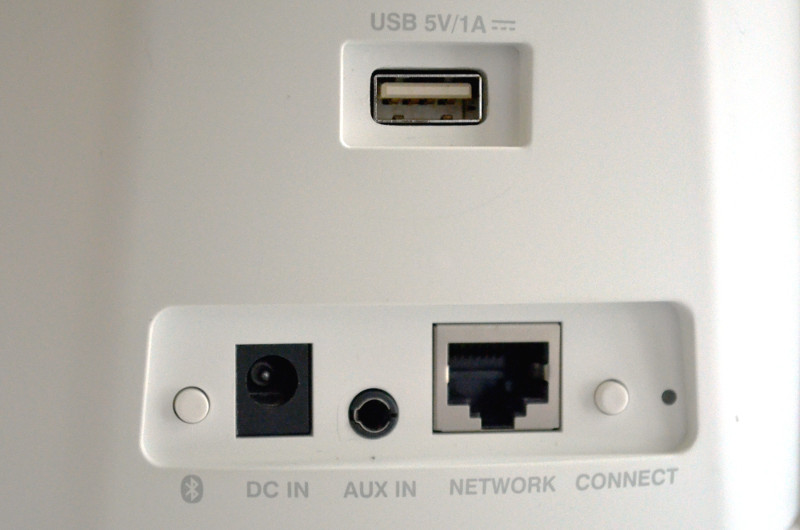

Übersichtlich aber mehr braucht es auch nicht. Neben je eines koaxialen und optischen Digitaleinganges offeriert der Audiolab einen USB-Port sowie analoge Zugänge.

Analoges nimmt er auch …

Im Gegensatz zur Digital-Sektion fast schon genügsam sind da die zwei Cinch-Eingänge für Freunde der Schallplatte und anderer analoger Quellen. Das Analog-Herz ist also ebenso befriedigt. Nun könnte man annehmen, dass bei einem so kleinen Gehäuse und der gebotenen Anschlussvielfalt die Leistung auf der Strecke bleibt. Auch in diesem Punkt kann Entwarnung gegeben werden, denn die maximal 60 Watt pro Kanal taugen für deutlich über Zimmerlautstärke – selbst dann, wenn die angehängten Lautsprecher nicht besonders wirkungsgradstark sind. Die beiden Schraubterminals zum Anschluss der Lautsprecherkabel auf der Rückseite des M-ONE nehmen alle möglichen Arten von Verbindern auf und gewährleisten so allzeit sicheren Kontakt zu den Schallwandlern. Qualitativ stecken die vergleichsweise simplen Klemmen ein wenig hinter den eingangsseitig vergoldeten Buchsen und dem hervorragend verarbeiteten Gehäuse zurück. Ihrer Funktion tut das jedoch keinerlei Abbruch. Passend zur Audiolab-Produktphilosophie ist die Front des M-ONE auffällig aufgeräumt – ja, fast schon minimalistisch gestaltet. Trotzdem ist alles vorhanden, was vonnöten ist, um den Verstärker und seine Zusatzfunktionen komfortabel bedienen zu können: Das große, gut lesbare Display gibt Auskunft über den gewählten Eingang und die aktuelle Lautstärke. Ersteres lässt sich mit dem linken der beiden üppig gestalteten Drehgeber schnell ändern, letzteres wie üblich über das rechte Rund. Drückt man den linken Drehgeber, wird man direkt in das übersichtlich gestaltete Menü geleitet, in dem beispielsweise Displayhelligkeit, Balance sowie die angezeigten Informationen auf dem Display verändert werden können. Gleich neben dem Lautstärkeknopf befindet sich der in die Front vertieft eingelassene Taster über den das Gerät aus dem Standby erweckt wird, der echte Netzschalter befindet sich neben dem Anschluss für das Netzkabel auf der Gehäuserückseite. Durch seinen niedrigen Stromverbrauch kann der M-ONE aber ruhigen Gewissens dauerhaft im Standby verbleiben. Das hat dann den Vorteil, dass der Verstärker über die beiliegende, kleine Fernbedienung schnell und komfortabel eingeschaltet werden kann. So braucht man zum spontanen Abspielen des Lieblingssongs vom Smartphone aus gar nicht erst von der Couch aufstehen. Bevor es aber losgeht, muss der M-ONE aber erstmal platziert und eingerichtet werden.

Natürlich lassen sich auch Plattenspieler direkt mit dem M-ONE verbinden.

Aufstellen, Einrichten & Hören

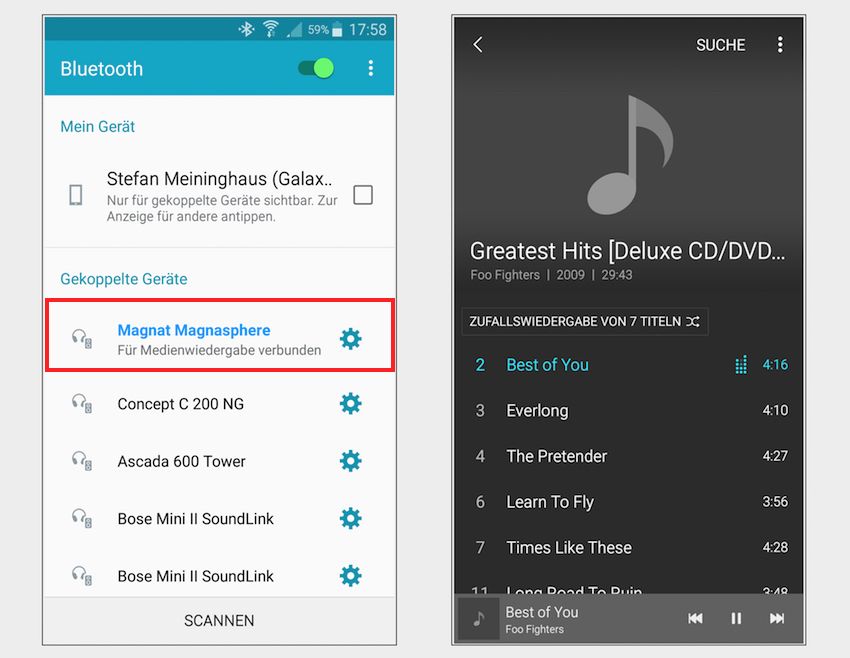

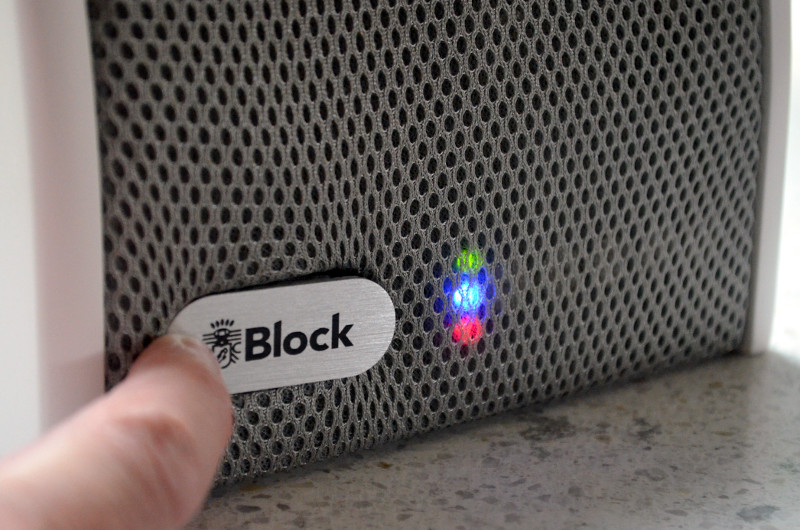

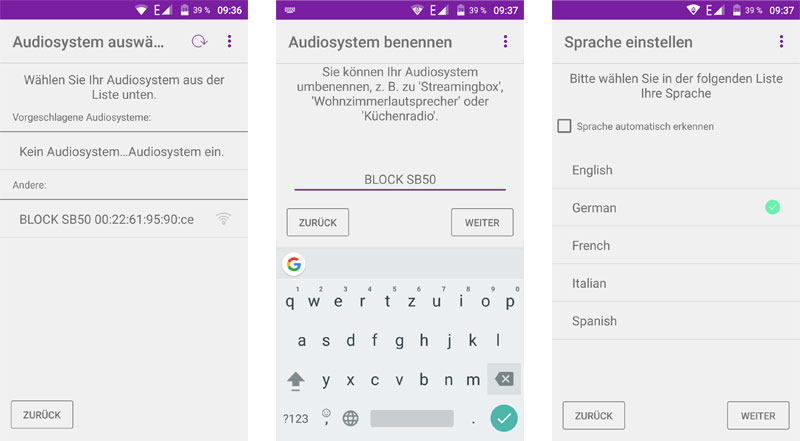

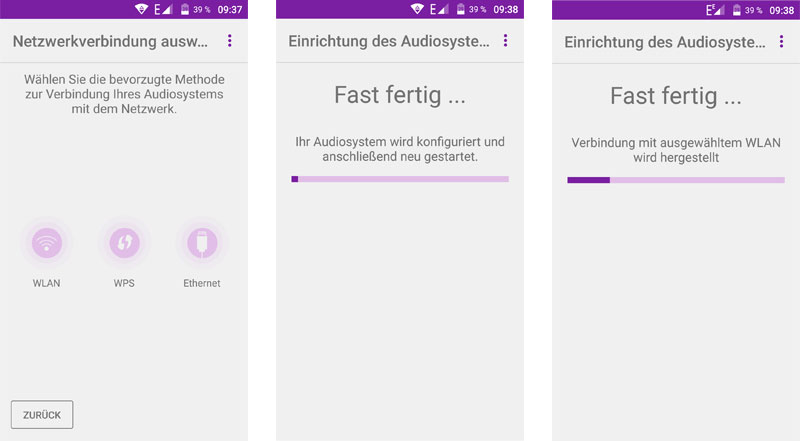

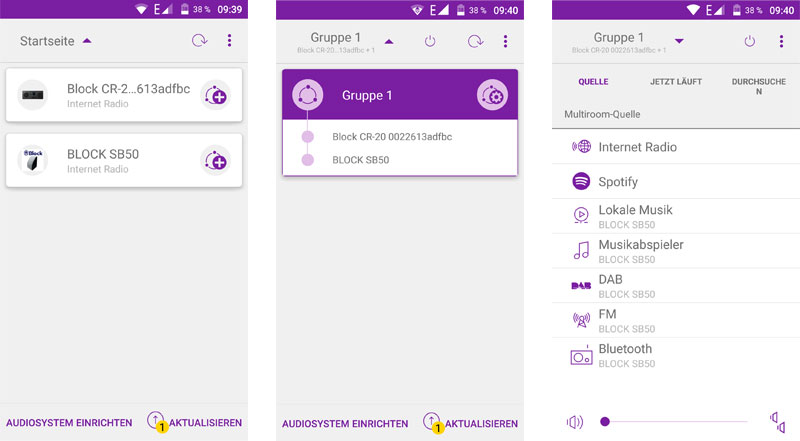

Vorgänge, die den neuen Besitzer aber auch ohne Anleitung nicht vor große Herausforderungen stellen, denn die Einrichtung zeigt sich als kinderleicht. Viel zu beachten gibt es nicht, denn dank kompakter Abmessungen ist ein Platz für den M-ONE in jeder Wohnumgebung schnell gefunden. Um die Beschaffenheit der Stellfläche braucht man sich, solange sie tragfähig und wackelfrei ist, ebenso kaum Gedanken zu machen, denn die vier Füße des Verstärkers sind mit einer Gummierung versehen, die die Stellfläche vor unschönen Kratzern schützt und dem Audiolab zu einem festen Stand verhilft. Oben auf den Verstärker stellt man am besten nichts ab, denn über die obenseitige Lochung wird die Elektronik ihre Wärme los. Zwei kabelgebundene Verbindungen sind obligatorisch: Die zur Steckdose – dafür liegt ein Kabel bei – und die zu den beiden Lautsprechern. Optional kann der Computer oder das Smartphone über einen der USB-Eingänge – oder wie in unserem Fall der Plattenspieler am Cinch-Eingang – verbunden werden. Wer auf nervigen Kabelsalat keine Lust hat, der kann auch gleich kabellos via Bluetooth loshören. Dazu wird der Verstärker zunächst durch einen Tastendruck eingeschaltet. Den Einschaltvorgang quittiert ein deutlich hörbares Relais im Innern des Verstärkers. So kennt man das von hochwertigen Audio-Komponenten und so muss das einfach sein. Nun wird der Bluetooth-Eingang ausgewählt. Der M-ONE sollte wenige Augenblicke später unter eben diesem Namen im Smartphone-Menü erscheinen. Auswählen, fertig. Das Display zeigt mit dem Hinweis „Connected“ an, dass die Kopplung mit dem Smartphone erfolgreich aufgebaut wurde und bestätigt durch die Anzeige der zugespielten Sampling-Frequenz, dass ein Signal ankommt. Bequem ist Bluetooth definitiv, aber klingt es auch?

Wie immer gilt: Es kommt ganz auf den Einsatzzweck an. Für die leichte Hintergrundberieselung eignet es sich aufgrund seiner Simplizität ganz hervorragend, klanglich bleibt mit normaler Bluetooth-Verbindung aber schon was auf der Strecke.

Dank frontseitig platzierter Buchse gibt der Audiolab seine Audiosignale auch an hochwertige Kopfhörer aus.

Audiolab M-ONE als „Allesfresser“

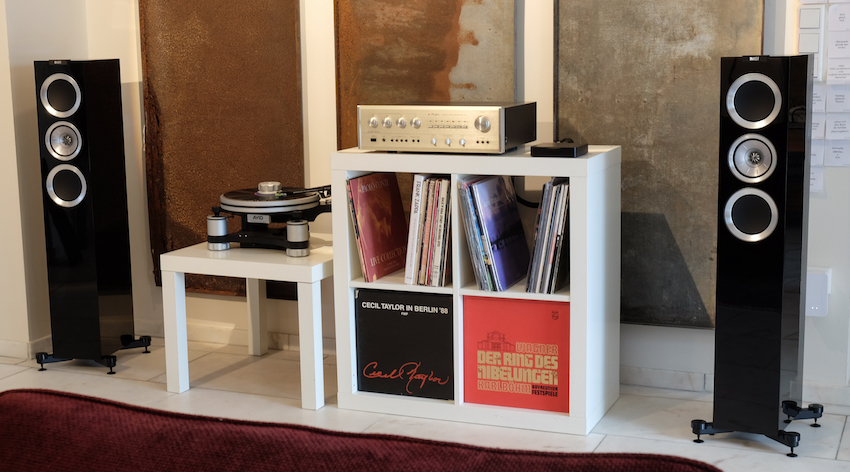

Anders sieht es dagegen aus, sobald das zuspielende Gerät den hochwertigeren Bluetooth-Standard aptX beherrscht, denn über diesen Weg ist die kabellose Übertragung in CD-Qualität möglich. Natürlich immer vorausgesetzt, die Daten auf dem Mobile Device sind unkomprimiert abgelegt. Ist das der Fall, lassen sich auch beim genauen Hinhören kaum noch Einwände finden. Der im Herzen des Audiolab platzierte DAC hingegen ist bei dieser Art der Zuspielung allerdings noch deutlich unterfordert. Ihn auszureizen bedarf es schon der kabelgebundenen Fütterung höheraufgelöster Daten. Solche können über den USB-Anschluss in feinster Studioqualität zugespielt werden – beispielsweise vom Notebook. Und das lohnt sich, denn in klanglicher Hinsicht sollte man sich vom zierlichen Äußeren des Audiolab nicht täuschen lassen. Der Kleine klingt nämlich absolut erwachsen und viel größer, als er es tatsächlich ist. Schnell baut er eine große, aufgeräumte Bühne auf und bietet dabei genug Reserven um den erzeugten Raum, selbst unter höheren Pegeln, locker zu füllen. Das gelingt dem Kraftzwerg übrigens an Standlautsprechern genau so souverän, wie an klassischen Regallautsprechern. In unserem Praxistest lieferte der M-ONE in Verbindung mit der Canton Chrono 509.2 DC und dem AVID DIVA 2 Plattenspieler eine mitreißende Reproduktion des neuen Eric Clapton Albums „Live in San Diego“. Insbesondere in „Got To Get Better“ kommt das Bass-Solo mitreißend daher und animiert sofort zum Fußwippen. Was ebenso auffällt: selbst kleinere Details wie vereinzelte Zwischenrufe aus dem Publikum gehen zwischen der breit und knackig aufgenommen Kombination aus Bass und Drums nicht unter. Wird hochaufgelöstes Digital-Material zugespielt, scheint das Klanggeschehen im Vergleich zur CD-Qualität, erstmal weniger spektakulär. Hört man jetzt jedoch genau hin, so stellt sich diese zunächst unspektakuläre Wiedergabe schlichtweg als natürlicher und ehrlicher heraus. Alles klingt eine Spur entspannter und irgendwie richtiger – zugleich aber ebenso gut wie besagte Schallplatte zuvor. Eine Direktheit und unverfälschte Wiedergabe, die jegliche Art von aufgesetztem Spektakel vermissen lässt. Eine, die dazu führt, dass man mit dem M-ONE auch längere Zeit und bei höherer Lautstärke Musik hören kann, ohne dass man dabei selbst als aufmerksamer Zuhörer ermüdet. Einfach genial, so sollte das sein. Das nennt man dann wohl „hochwertiges High-Fidelity“.

Kleiner Tipp am Rande: Wer an dieser Stelle noch etwas experimentieren möchte, für den hält der M-ONE drei wählbare Digitalfilter für die PCM-Wiedergabe und sogar vier für DSD-Daten bereit, die mit unterschiedlicher Filter-Charakteristik den Klang in Nuancen verändern. Der Filter „Slow Rolloff“ setzt bei höheren Frequenzen an und ist dadurch insbesondere für qualitativ schlechtere Ausgangsmaterial zu empfehlen. „Minimum Phase“ hingegen sich empfiehlt für die Wiedergabe hochwertigeren Materials, das in dieser Einstellung noch etwas analoger und gefälliger klingt als in der Standardeinstellung. Wie so oft gilt auch hier: „Probieren geht über Studieren“.

Auch in Sachen Verarbeitung kann sich unter Testgast sehen lassen. Sauber eingelassene Elemente und eine massiv gefertigte Frontplatte wie diese findet man in dieser Güte nicht oft.

Fazit

Der britische HiFi-Spezialist Audiolab beweist mit dem M-ONE eindrucksvoll, dass es bei Verstärkern heute nicht mehr zwingend auf die Größe ankommt. Der kompakte Amp klingt an allen Quellen viel erwachsener, als es der zierliche optische Anschein vielleicht vermuten lässt. Seine Paradedisziplin ist die Wiedergabe digital zugespielter Musikdateien. Mit seinem hervorragenden DAC wandelt er jede denkbare Auflösung auf höchstes Analogniveau. Alles in Allem bietet der M-ONE zum Preis von knapp 1200 Euro ein rundum gelungenes, modern ausgestattetes und zukunftssicheres HiFi-Gesamtpaket.

Test & Text: Jonas Bednarz

Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder

Klasse: Spitzenklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | Audiolab M-ONE |

|---|---|

| Produktkategorie: | Vollverstärker/DAC |

| Preis: | 1199,00 Euro |

| Garantie: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | - schwarz - silber |

| Vertrieb: | IAD, Korschenbroich Tel.: 02161 / 617830 www.iad-audio.de |

| Abmessungen (HBT): | 114 x 247 x 295 mm |

| Gewicht: | 5,5 Kg |

| Quellen/Eingänge (Q-DAC): | 1 x USB (asynchron) 1 x optisch 1 x koaxial 2 x Cinch Bluetooth |

| Abtastraten (Q-DAC): | USB: bis 384kHz/32Bit Koax: bis 192kHz/32Bit Opt.: bis 192kHz/32Bit |

| Leistung: | 2 x 60 Watt |

| Besonderes: | - erstklassiger DAC - Metallgehäuse - vielseitige Anschlussmöglichkeiten - sehr gute Verarbeitung - kinderleichte Einrichtung - Bluetooth |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 1,1 |

| Praxis (20%): | 1,0 |

| Ausstattung (20%): | 1,0 |

| Gesamtnote: | 1,0 |

| Klasse: | Spitzenklasse |

| Preis-/Leistung | sehr gut |

Der Beitrag Audiolab M-ONE – audiophiler Kraftzwerg mit exquisiten Digitalqualitäten erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.