Paradoxer geht es nicht: Mitten im Digitalzeitalter mit seinen modernen, multimedial vernetzten Wohnräumen boomt das alte Wahrzeichen der Analog-Ära: der Plattenspieler. Wie man diesen Widerspruch auflöst und analog mit digital versöhnt, zeigt nun der französische HiFi-Hersteller Elipson: Er präsentiert einen Vinyldreher mit integriertem Vorverstärker, Bluetooth und USB – und macht den Turntable damit streamingfähig, netzwerkfertig und aufnahmebereit. Wie geht das? Wir haben es mit dem Elipson Omega 100 RIAA BT getestet.

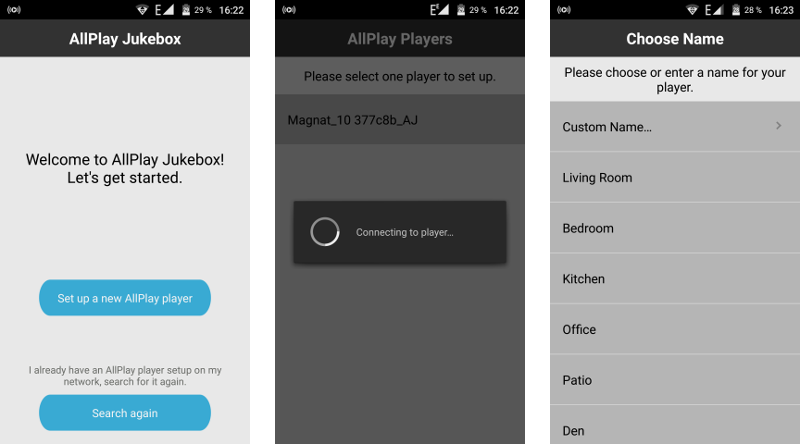

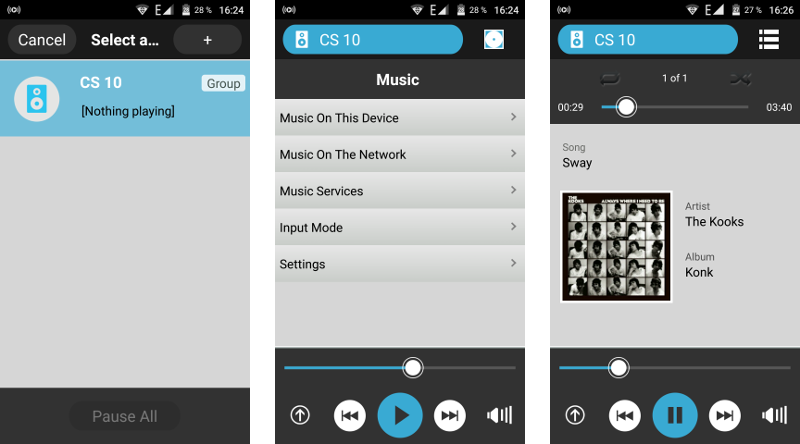

![]()

In der glänzend-weißen Variante kommt der Elipson Omega 100 besonders gut auf dunklem Untergrund zur Geltung.

Elipson hat die Zeichen der Zeit erkannt. „Die Leute wollen heute wieder zurück zum originalen analogen Klang, zu der ursprünglichen Audioquelle“, weiß der junge Generaldirektor Philippe Carré, „aber offensichtlich möchten die Leute dafür ein Gerät, das drahtlos mit allen digitalen Komponenten zusammenspielen kann.“

Das können sie kriegen, hat man sich bei Elipson gedacht – und eine Reihe von Plattenspielern kreiert, die zum einen Vinyl ganz klassisch analog abtasten und zum anderen die Musik auch digital gewandelt ausgeben, sodass der Plattenspieler den Anschluss an die mediale Moderne bekommt. Das klingt prima, aber: Wer steckt hinter Elipson? Hippe Youngster, die mal eben den Vinyl-Trend mitnehmen? Keinesfalls. Elipson ist ein französisches Traditionsunternehmen, das seit fast 80 Jahren existiert und seit über 50 Jahren im Lautsprecherbau reüssiert. Für Furore hat die Firma mit ihren kugelrunden Lautsprechern gesorgt, die ihren Schall über einen elliptischen Reflektor abstrahlen. Von dieser Formgebung leitet sich der Firmenname ab. Mit diesen spacigen Sphären-Lautsprechern hat Elipson den französischen Rundfunk ausgestattet und auch bedeutende Konzertsäle der Grande Nation bestückt. 2008 hat Philippe Carré das Unternehmen aufgekauft, umgekrempelt und das Produkt-Portfolio mit einem neuen Team von Technikern und Designern renoviert. Nun wollen die Gallier auch im wieder aufblühenden Plattenspieler-Segment Fuß fassen. Dafür hat Elipson einen Turntable in zwei Qualitäten ersonnen, sie heißen Alpha 100 und Omega 100, die grundlegenden Unterschiede sind die Tonarmgüte (beim Alpha ein Alu-, beim Omega ein Karbon-Arm) und die Anmutung (beim Alpha ausschließlich Satinschwarz, beim Omega Schwarz, Weiß oder Rot in Hochglanz). Diese beiden Modelle sind wiederum in verschiedenen Ausstattungen zu haben, die den Produktnamen verlängern: mit eingebautem Vorverstärker zum sofortigen Anschluss an die Anlage kommt ein „RIAA“ hinzu, mit integriertem USB- und Bluetooth-Modul erweitert sich der Titel um ein „BT“. Wir haben nicht gekleckert, sondern geklotzt und zum Test das vollausgestattete Flaggschiff der Franzosen bestellt: den Omega 100 RIAA BT.

![]()

Slim-Design: Die schlanke Grundplatte und das sanft geschwungene Gehäuse ein verleihen dem Omega 100 seine elegante Optik.

Schick und schlank: der Elipson Omega 100 RIAA BT

Der Omega wirkt auf dem Sideboard mit seinem Slim-Design geradezu wie eine Grazie. Das liegt zuallererst an seiner Grundplatte. Auf und unter dieser Basis sind alle wichtigen Bestandteile des Plattenspielers montiert, sie sollte deshalb stabil sein und aus einem Material bestehen, das Vibrationen schluckt. Beim Elipson Omega 100 RIAA BT übernimmt das eine 12 Millimeter schlanke Grundplatte aus PMMA. Das ist ein Kunststoff, der auch unter der Bezeichnungen „Acrylglas“ oder unter dem Markennamen „Plexiglas“ bekannt ist – dieses Material findet auch bei sehr hochpreisigen Plattenspielern Verwendung. Die Modelle von Elipson sind aber alles andere als durchsichtig, unser Testgerät kommt in einer hochglänzenden weißen Lack-Optik, als Alternativen bieten die Franzosen ebenso blickdichtes Rot und Schwarz an. Angeblich soll man Kratzer aus der Oberfläche herauspolieren können, diesen Materialtest haben wir nicht unternommen. Unter der Grundplatte geht es schlank, aber schwarz weiter: Hier schmiegt sich eine sanft geschwungene, geschlossene Kunststoff-Wanne an, sie schützt die Elektromechanik vor dem Staub der Umgebung, aber auch vor den Blicken des Betrachters. Das ist ein guter Design-Kniff, dadurch wirkt die gesamte Formgebung des Plattenspielers fließender und ruhiger. Sehr unauffällig hat Elipson die Standfüße darunter positioniert. Vorne sind es zwei weiche Gummifüße, die Vibrationen von außen absorbieren, etwa das Schwingen des Bodens und Regals durch Schritte. Hinten finden wir hingegen höhenverstellbare Füße aus hartem Kunststoff, dadurch lässt sich der Elipson Omega 100 RIAA BT wasserwagengerade aufstellen – eine gute Lösung! Oberhalb der Grundplatte wird es dann doch noch durchsichtig: Hier sitzt die Haube aus transparentem, gerundeten Kunststoff. Diese Abdeckung schützt den Plattenspieler vor der Partikel-Berieselungen durch die Raumluft. Das minimiert den Fremdkörperbefall der Filzmatte, so haftet auch weniger Staub an der Schallplatte. Das ist akustisch vorteilhaft, denn Staub in der Rille verursacht Knacken im Klang. Die Haube besitzt zwei Scharniere, die in entsprechenden Halterungen an der Grundplatte eingeführt werden. Die Abdeckung lässt etwas über 90 Grad öffnen, sie verharrt somit ohne Festhalten im geöffneten Zustand. Da die Scharniere sowie ihre Halterung aus Kunststoff gefertigt sind, sollte man das Auf- und Zuklappen mit Feingefühl bewerkstelligen, das erhöht die Lebensdauer dieser filigranen Konstruktion beträchtlich. Zum Plattenhören nimmt man den Deckel am besten ganz ab, durch das Steckprinzip geht das mühelos. Soweit die einzelnen Etagen des Elipson Omega 100 RIAA BT. Schaut man sich den Plattenspieler in seiner Gesamtheit an, erkennt man den retromodernen Stil, den die Franzosen hier verfolgen. Sie zielen damit auf eine Klientel, die sich modern und stylisch einrichtet, Elipson knüpft so aber durchaus auch an die eigene Tradition an, an das gerundete Design früherer Jahre.

![]()

Elipsons Plattenspieler sind mit radialen Tonarmen ausgestattet, die Lagerung birgt zugleich den Anti-Skating-Mechanismus, am hinteren Ende schimmert sanft-silbern das Gegengewicht.

Streamen, vernetzen und digitalisieren …

Der erste kabellose Plattenspieler Frankreichs – mit diesem Slogan wirbt Elipson für seine Vinyldreher. Die Bluetooth-Schnittstelle für komfortables Musikstreaming in der Wohnung ist natürlich ein großes Plus dieses Players. Über diese Funkverbindung sendet der Plattenspieler seine digitale Daten und macht die Vinyl-Musik damit fit für das moderne mediale Umfeld. Dafür muss zuvor natürlich aus analog digital werden, die Wandlung der Schallplattensignale in Nullen und Einsen übernimmt ein bordeigener ADC – und so kann man den Plattenspieler direkt mit einem Bluetooth-Kopfhörer oder -boxen betreiben, die Musik drahtfrei zu einem Bluetooth-fähigen Verstärker funken oder den Omega mit einem Multiroom-System vernetzen. Elipson brüstet sich, den ersten Turntable zu bieten, der diese Bluetooth-Verbindung ohne Klangverlust realisiert. Da lehnen sich die Franzosen allerdings weit aus dem Fenster, denn Bluetooth ist nach wie vor ein verlustbehafteter Funkübertragungs-Standard. Er hat aber eine wirklich sehr gute Qualität erreicht, spätestens seit als Codec aptX verwendet wird; die Industrie bewirbt diesen Standard als „fast CD-Qualität“. Dieser Codec kommt bei Elipsons „Wireless Vinyl“-Konzept zum Zuge, und deshalb macht das Musikhören auch über Bluetooth Spaß. Wer aber Wert auf eine wirklich verlustfreie Wiedergabe legt, bindet den Elipson Omega 100 RIAA BT kabelgebunden über den USB-Port ins heimische Medien-Netzwerk ein. Über den USB-Ausgang liefert der Plattenspieler eine Datenqualität von 192 kHz/24 Bit – das ist Hi-Res-Qualität. Dieser Port ist deshalb auch das Ausstattungs-Pfund für alle, die ihre heißgeliebten Vinylschätze digitalisieren und auf der Festplatte speichern möchten. Eine Software für die Aufbereitung der Files gehört nicht zum Lieferumfang, wer also etwaige Knacker und Rauschen entfernen möchte und seine digitalisierte Musik konfektionieren will, muss sich hierfür ein entsprechendes Programm zulegen. Hier reicht die Spanne von kostenfreien Open-Source-Editoren wie Audacity bis hin zur auch preislich gehobenen Editing-/Mastering Software à la Steinberg Wavelab Elements.

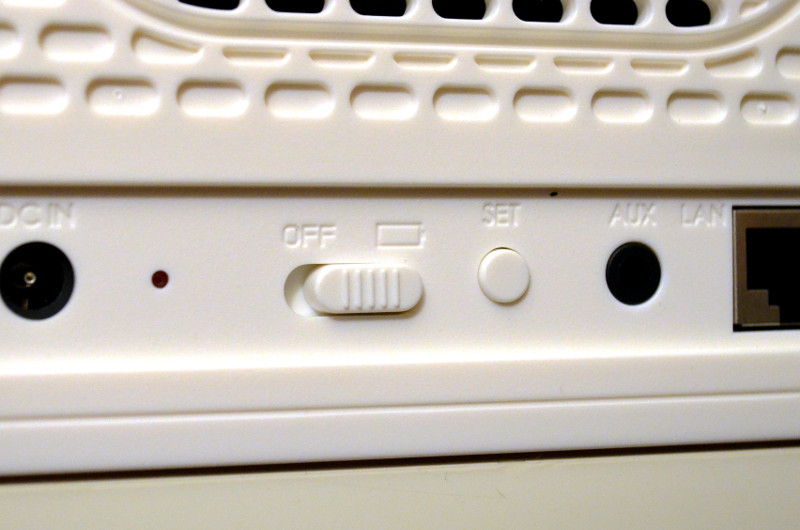

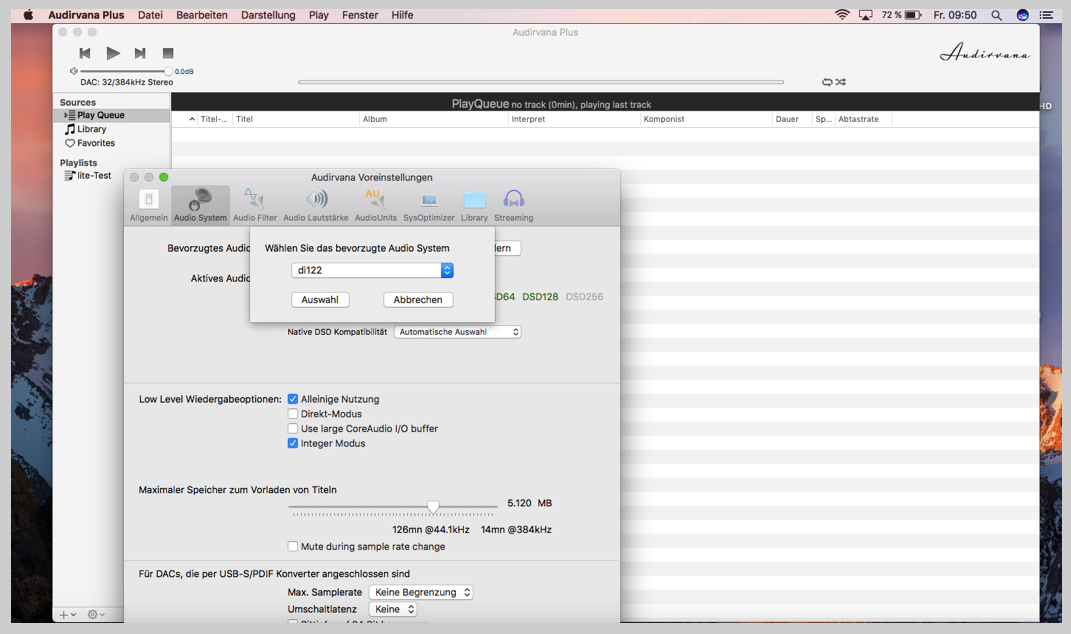

![]()

Er kann viel mehr als nur Platten spielen: Der Omega 100 ist dank USB und Bluetooth streaming- und netzwerkfähig. Die Bluetooth-Kopplung nimmt man über den Pairing-Taster vor. Ein zweiter Taster ist neben dem analogen Line-Ausgang eingelassen: Hier schaltet man den integrierten Phono-Vorverstärker von MM- auf MC-Betrieb um.

… oder Platten auf althergebrachte Art genießen

Nun soll es durchaus noch Menschen geben, die Musik ganz klassisch hören, über eine konventionelle Stereo-Anlage. Diesen Vinylisten bietet der Elipson Omega 100 RIAA BT ein Audio-Signal, das schon für einen Line-Eingang des Verstärkers geeignet ist. Da hat der Omega also eine ordentliche Vorleistung erbracht, denn eigentlich ist das Phono-Signal eines Plattenspielers schwach und kodiert, erst ein nachfolgender Phono-Verstärker mit dekodierender Entzerrungsstufe macht das Signal für normale Verstärker tauglich.Genau diesen Entzerrervorverstärker hat der Elipson Omega 100 RIAA BT an Bord. Dadurch erübrigt sich ein separater Phono-Vorverstärker oder ein ausgewiesener Phono-Eingang am Verstärker. Das ist prima, denn einen solchen Input besitzen viele aktuelle Amps schon gar nicht mehr, selbst bei hochwertigen Verstärkern, die auf Multimedia, Streaming und Vernetzung getrimmt sind, fehlt er mittlerweile. Wenn es doch einen solchen Phono-Eingang gibt, ist er zumeist als reiner Moving Magnet (MM)-Eingang ausgelegt. Auch hier legt Elipson noch einen drauf: Die Phono-Vorstufe des Omega ermöglicht sowohl die Verwendung eines Moving Magnet (MM)-Systems als auch eines Moving-Coil-Tonabnehmers, auf der Rückseite befindet sich ein Taster für die Auswahl der korrekten Abtast-Art.

![]()

Elipson setzt durchweg auf Riemenantrieb: Auch beim Omega 100 sind Plattenteller und Motor getrennt und mechanisch entkoppelt.

Riemenantrieb für ruhigen Lauf

Der Elipson Omega 100 RIAA BT besitzt einen Riemenantrieb, das ist für den heimischen HiFi-Bereich die vorteilhaftere Variante gegenüber dem Direktantrieb. Da sitzt der Motor direkt unter dem Plattenmittelpunkt, die Achse des Antriebs ist dann auch zugleich die Spindel des Plattentellers. Das sorgt für ein sehr schnelles Erreichen der gewünschten Rotationsgeschwindigkeit, weshalb diese Variante von DJs sehr geschätzt wird. Beim Riemenantrieb dagegen sind Antrieb und Plattenteller getrennt. Der Motor sitzt so weit wie möglich weg vom Plattenteller, seine Drehzahl wird über einen Gummiriemen auf den Plattenspieler übersetzt, der dann in der richtigen Geschwindigkeit rotiert. Dieses System ist im Anlauf etwas träger, hat aber einen entscheidenden Vorteil: Die Trennung von Motor und Plattenteller verhindert, dass Vibrationen des Antriebs von der empfindlichen Nadel aufgenommen werden und als unerwünschte Rumpelgeräusche in den Klang eingehen. Durch die Entkopplung werden sie deutlich reduziert, das steigert also die Wiedergabequalität. Dafür muss der Motor auch entsprechend resonanzdämpfend gelagert sein Die Hauptaufgabe des Motors ist natürlich die Erzeugung einer konstanten Rotationsgeschwindigkeit. Im Elipson Omega 100 RIAA BT wird die Drehzahl digital über einen Frequenzgenerator gesteuert, also einerseits konstant gehalten, andererseits auf Wunsch von 33 ⅓ Umdrehungen pro Minute auf 45 UpM verändert. Dafür legt man den entsprechenden Kippschalter vorne links auf der Grundplatte um. Der Motor des Elipson Omega 100 RIAA BT fährt nach dem Starten sanft an. Das verhindert, dass der Riemen durch eine abrupte Beschleunigung“ kurzfristig schleift und dadurch langfristig schneller verschleißt. Gut so!

Zur Steigerung der Klangqualität trägt beim Elipson Omega 100 RIAA BT auch die Filzmatte bei, die auf dem Plattenteller liegt. Sie schont halt nicht nur die Platten, die aufgelegt werden, sondern bedämpft auch den metallenen Teller, der ohne die Filzauflage geradezu Glocken-Qualität besitzt. Er ist aus Stahl und sehr stabil, gerät aber durch äußere mechanische Anregung überaus leicht in Schwingung. Die mitgelieferte Matte ist also Pflicht. Wer hier noch etwas mehr aus seinem Plattenspieler herausholen möchte, findet dem Markt aufwändigere Auflagen wie zum Beispiel die Promat von Blue Horizon, die das Klangbild noch ein wenig verbessern können.

![]()

Eleganz pur: Elispon hat für seine Plattenspieler bildhübsche Tonarm kreiert. Bei den Omega-Modellen trägt ein Arm aus Karbon die Nadel.

Handarbeit für den Hörgenuss: der Tonarm

Der Tonarm wird beim Plattenspieler gern unterschätzt. Im Prinzip ist er – zusammen mit seiner Aufhängung – nur die in richtiger Länge gewählte Verbindung und Kabelführung von Tonabnehmer und Plattenspieler. In der Praxis hat seine Ausführung Einfluss auf die Klangqualität, weil er an ein immens sensibles Tonabnehmersystem angedockt ist. Darum muss der Tonarm steif und resonanzfrei sein und mit dem Tonabnehmer harmonieren. Bei den Omega-Modellen von Elipson besteht das Rohr aus dem weithin beliebten und bewährten Material Karbon, seine grazile Gestaltung mit der Karbongeflechte-Optik ist ein echter Hingucker. Diesen schönen Tonarm darf man mit der eigenen Hand bewegen: Der Elipson Omega 100 RIAA BT besitzt keinen Tonarmlift, die Nadel wird also ohne Hilfe einer Mechanik vom Hörer persönlich auf die Rille gesetzt. Das kann man als Komfortmangel betrachten oder aber als klangverbessernde Reduktion anerkennen: Unter Puristen gilt das Credo, dass mechanische Bauteile den Klang beeinflussen, deshalb sollte dieser Einfluss minimiert werden – und das geht am besten mit möglichst wenig Mechanik. Konsequenterweise hat der Omega 100 RIAA BT deshalb auch keine automatische Start/Stop-Mechanik oder eine Endabschaltung. Elipson liefert eine eigene Erklärung der reduzierten Mechanik: Die Leute wollen angeblich die Freude am Handwerklichen wiederentdecken, am persönlichen Aufsetzen des Diamanten auf das Vinyl. Bitteschön! Nun ist also ein ruhiges Händchen gefragt, Grobmotoriker und Zitteraale sind mit einem anderen Plattenspieler wohl besser bedient.

![]()

Elipson setzt auf Nadeln und Systeme des renommierten dänischen Herstellers Ortfon, im Omega 100 kommt das OM 10 zum Zuge.

Das Herz des Franzosen ist ein Däne

Nun müssen noch Tonarm und Tonabnehmer zueinanderpassen. Für die Harmonie mit dem Herzstück des Plattenspielers hat Elipson gleich selbst gesorgt: Die Omega-Plattenspieler sind direkt mit einem System samt Nadel ausgestattet. Für die Tonabnahme haben die Franzosen einen Dänen verpflichtet: Der Elipson Omega 100 spielt mit dem Ortofon OM 10 (und keinesfalls, wie auf manchen Plattformen angegeben wird, mit dem nicht existierenden „ES 100“). Ortofon ist der wohl bekannteste Produzent von Nadeln und Systemen, das OM 10 ist in diesem Sortiment ein günstiger und guter MM-Tonabnehmer – also ein Moving Magnet-System: Hier bewegt sich ein Magnet, der mechanischen Kontakt zur Nadel hat und von ihr zum Schwingen gebracht wird – im Gegensatz zu der Moving-Coil-Variante, bei der Spulen mit der Nadel verbunden sind und durch sie bewegt werden. Solche MC-Tonabnehmer sind leichter, reagieren agiler und schallwandeln darum dynamischer – aber sie sind deutlich teurer und kommen deshalb weitaus seltener zum Einsatz. MC-Systeme muss man auch komplett wechseln, während man bei MM-Tonabnehmern nur die Nadel tauschen muss, wenn sie verschlissen ist – oder wenn man eine bessere Nadel einbauen möchte. Bei dem Ortofon OM 10 ist es durchaus möglich, höherwertige Abtaster aus der gleichen Serie zu verwenden. Mit dem 10er ist man aber erst einmal gut bedient, die elliptisch geschliffene Nadel ermöglicht eine sehr ordentliche Abtastung und sorgt für einen eher feinen Klang.

![]()

Auch frontal ist die Kombination von Tonabnehmer und Tonarm eine schlanke Einheit.

Auspacken, anschließen – und fast fertig

Elipson macht den Einstieg ins Vinyl-Vergnügen leicht: Der Plattenspieler ist ab Werk komplett montiert und eingestellt. Nur der Riemen muss noch zwischen Plattenteller und Antriebsrad aufgezogen werden. Wie es geht, steht nicht nur in der Anleitung, sondern wird auch im Internet in einem kurzen Video-Tutorial erklärt. Nun prüfen wir noch, ob der Plattenspieler gerade steht, das ermitteln wir mit einer Wasserwaage. Wenn ein Niveauausgleich nötig ist, erledigt man das leicht über die beiden hinteren, höhenverstellbaren Füße. Jetzt nur noch den Plattenspieler anschließen – das geht analog über den Line-Ausgang mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel. Der dritte Kontakt des Kabels dient der Erdung, der Omega besitzt dafür eine Schraube, an der die Klemme befestigt wird, der Verstärker hat bestenfalls eine ebensolche Erdungsmöglichkeit. Es funktioniert aber auch ohne diese Erdung. Die Alternative zu diesem Analog-Anschluss ist die digitale Verbindung über Bluetooth oder USB. Für die Bluetooth-Funkübertragung besitzt der Elipson Omega 100 auf der Rückseite einen Taster, mit dem man das „Pairing“ absolviert. Diese Kopplung von Geräten klappt binnen weniger Sekunden: An beiden Spielpartnern die Paarung starten, und schon finden sich die Geräte selbstständig und sind gekoppelt. Wer den Plattenspieler über den USB-Port an seinen Computer anschließt, wird am Rechner noch ein paar Einstellungen in der Systemsteuerung und in der verwendeten Audio-Software vornehmen müssen, damit das Plug-and-Play auch wirklich zum „Play“ führt. Aber dann kann es losgehen!

![]()

Langspielplatte oder Single? Der Omega 100 beherrscht natürlich beide Geschwindigkeiten. Für die Präzision der Rotation sorgt eine digitale Steuerung.

Exkurs: Das Einrichten des Plattenspielers

Ja, es kann losgehen – es kann aber lohnend sein, sich vor dem Abspielen der ersten Platte mit den Einstellmöglichkeiten des Elipson Omega 100 RIAA BT vertraut zu machen und vielleicht auch eine Feinjustage vorzunehmen, um die maximale Klangqualität zu erreichen. Das klingt nach hoher Wissenschaft, muss es aber nicht sein – und Elipson ebnet uns auch hier den Weg. Das beginnt bei der Position des Gegengewichts, das am hinteren Ende des Tonarms auf einem Schraubgewinde sitzt. Je weiter das Gewicht in Richtung Tonarm eingedreht wird, desto großer ist die Auflagekraft, also jene Gewichtskraft, die auf der Nadel am anderen Ende des Tonarms lastet. Dreht man das Gewicht weiter heraus, verringert sich diese Kraft. Die Auflagekraft ist für jede Nadel anders. Da Elipson den Omega 100 RIAA BT direkt mit einer Nadel ausstattet, können die Franzosen uns auch die richtige Einstellung mitteilen. Dafür ist in der Bedienungsanleitung eine Schablone abgedruckt, die man ausschneidet und an den hinteren Teil des Tonarms anlegt, hinter dem schwarzen Ring. Nun schraubt man das Gegengewicht soweit auf den Tonarm, bis der Pappstreifen genau zwischen den schwarzen Ring und das silberne Gegengewicht passt. Jetzt stimmt die Auflagekraft grundsätzlich. Wer aber das Beste herausholen möchte, probiert mal, das Gewicht eine Klitzekleinigkeit weiter herein- oder herauszudrehen. Durch das Hineindrehen wird die Nadel stärker in die Rille gedrückt., hierdurch wird der Klang ein wenig voller, allerdings ist auch die mechanische Beanspruchung der Platte etwas größer. Durch das Herausdrehen des Gewicht liegt die Nadel mit weniger Druck auf der Schallplatte, der Klang wird nun feiner, die Platte wird etwas schonender abgetastet. Hier darf und soll man experimentieren, um das Beste aus der Rille rauszuholen.

![]()

So stellt man die richtige Auflagekraft ein: Die Schablone aus der Bedienungsanleitung ausschneiden, am Tonarm anlegen, das Gewicht eindrehen, bis die Schablone nicht mehr wackelt – fertig! Klangtüftler können nun noch ein Feintuning vornehmen – durch ganz geringes Heraus- oder Hereindrehen des Gewichts.

Sehr effektiv ist auch das Ausrichten der Nadel. Am vorderen Teil des Tonarms befindet sich eine Art Platte, das ist der Systemträger, er wird oft als Headshell bezeichnet. Unter ihn wird Tonabnehmersystem geschraubt, mithilfe der beiden Schrauben lässt sich die Position der Nadel verändern. Die Nadel muss unter dem Systemträger gerade sitzen, deshalb werden beide Schrauben gleich fest angezogen – nachdem man die nun folgende Justierung vorgenommen hat, bei der es um die Ausrichtung der Nadel zu der Plattenrille geht. Im Idealfall läuft die Nadel immer parallel zur Rille, in der Realität ist das nur mit einem sogenannten Tangential-Tonarm möglich, der sich mit dem Tonabnehmer parallel zur Platte bewegt. Bei sogenannten Radialtornarmen wie hier beim Elipson ist dies anders: Nadel und Tonarm laufen überwiegend mit einer kleinen Fehlstellung zur Rille, dem sogenannten Spurwinkelfehler. Das ist systembedingt normal, aber man versucht, den besten Kompromiss zu erreichen. Er ist erreicht, wenn Nadel und Tonarm am Anfang und Ende der Schallplatte parallel zur Rille laufen. Diese Einstellung ist etwas für Fortgeschrittene, aber auch hier gibt es im Internet mittlerweile einige hilfreiche Anleitungen.

Perfekt läuft der Plattenspieler, wenn man jetzt noch zur Krönung den Anti-Skating-Mechanismus korrekt einstellt. Er wirkt der Skating-Kraft entgegen, die den Tonarm Richtung Plattenzentrum zieht, was zu unschönen klanglichen Verzerrungen führt. Mit dem kleinen Drehrad auf dem Tonarm-Lagerpunkt lässt sich diese Skating-Kraft neutralisieren. Hierfür benötigt man eine Testplatte, die einen rillenfreien Bereich aufweist, oder eine Platte, bei der eine komplette Seite blank ist – ja, so etwas gibt es. Auf dieser blanken Platte setzt man bei rotierendem Plattenteller die Nadel auf. Nun muss der Tonarm ganz allein die Spur halten, er darf weder nach links oder rechts wegdriften. Wenn der Tonarm nach innen zieht, ist die Anti-Skating-Kraft zu gering, in diesem Fall dreht man das Stellrad etwas gegen den Uhrzeigersinn. Wandert der Tonarm nach außen, ist die Gegenkraft zu groß, also vermindert man sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Kräfte aufheben.

![]()

Der Elipson Omega 100 im Betrieb: die transparente Haube ist mithilfe zweier Stifte eingesteckt und deshalb leicht abnehmbar.

Jetzt geht es rund: So klingt der Elipson Omega 100 RIAA BT

Wir starten mit Pink Floyd, das „Dark Side Of The Moon“-Album hält nun wirklich alles bereit, was man zum Beurteilen der Plattenspieler-Performance braucht, natürlich auch gleich das einleitende Doppel „Speak To Me/Breathe“: Nach mehrfachem Durchlauf zeichnet sich Grundtendenz des Elipson Omega 100 RIAA BT ab: Er erweist sich in seiner Wiedergabe als detailreich und sehr brillant, aber er besitzt auch ein ordentliches Bassvermögen. Das deutet sich schon in den einleitenden Herzschlägen an, das Pumpen des Muskels klingt richtig satt, bevor es von der Soundcollage überlagert wird und in „Breathe“ mündet, wo sich der robuste Herzschlag in kraftvollen Bassdrum-Tönen fortsetzt. Die Abbildung des Schlagzeugs fällt sofort auf: Sie ist klar, besitzt eine schöne Räumlichkeit, das Set klingt knackig, während die Beckenarbeit sehr hell und präsent herausgearbeitet wird. Die typische David-Gilmour-Gitarre erscheint fast etwas zurückgenommen, sie kommt keinesfalls zu kurz, wirkt aber schlank. Über diesem Instrumentalteppich schwebt nun ein mehrstimmiger Gesang, der trotz seiner vielen Overdubs wie aus einem Guss klingt, der Elipson Omega 100 RIAA BT stellt ihn schön in den Vordergrund. Der Plattenspieler erweist sich als guter Begleiter bei diesem tollen Akustik-Trip, das zeigt er auch bei dem kolossalen Übergang zu „On The Run“, wo Pink Floyd einen mächtigen Basston eingeflochten haben – hier beweist der Omega 100 RIAA BT seine absolute Tiefton-Fähigkeit. Diesen Basston muss man nicht nur im Bauch, sondern auch als Druck auf den Trommelfellen spüren, und das gelingt dem Omega 100 RIAA BT sehr gut. Ein akustisches Kabinettstück ist dann die irre- und kirremachende Wecker- und Uhren-Orgie vor „Time“: Dieses Geläut wirkt herrlich realistisch und wird durch die spannungsgeladene Wiedergabe, die auch ein Kennzeichen des Omega ist, umso eindrucksvoller zelebriert. Mit Stimmen kommt der Omega gut zurecht, bei „The Great Gig In The Sky“ präsentiert er das legendäre Solo der Sängerin Clare Torry mit all ihren Facetten, von einschmeichelnd-sanft bis sirenenhaft-schrill deckt er das gesamte Spektrum ihrer Vokalkunst ab. Sehr schön! Kommen wir zu einem Klangmagier der Gegenwart: Steven Wilson ist der Kopf der Band Porcupine Tree – als Sänger und Gitarrist, aber ebenso als Mann an den Knöpfen und Reglern, seine Produktionen sind klanglich Weltklasse. Das gilt auch für „Up The Downstair“. Wenn Wilson uns mit seinem Song „What Are You Listening To“ fragt, was wir hören, können wir nur antworten: eine Menge. Der Elipson Omega 100 RIAA BT kann bei den komplexen Soundschichten, die Wilson übereinandergelegt hat, den Überblick behalten – und das ist bei der gebotenen Detaildichte eine Leistung. Der Omega sortiert die mehrstimmigen, verschränkten Gesangsarrangements, so dass wir dem Song auch vokal folgen können, und er durchdringt ebenso den dicht gesetzten Instrumentalkomplex, in dem ein ultra-agiles Schlagzeug gegen eine aus Gitarre, Keyboard, Bass und reichlich-Elektronik bestehende, massive Klangwand schlägt. Die Transparenz, die diese Aufnahme auszeichnet, arbeitet der Omega 100 schön heraus. Nun in poppige Gefilde: Frank Popp, bekannt geworden durch seinen Hit „Hip Teens (Don’t Wear Blue Jeans)“, feiert auf seinem Album „Touch And Go“ seinen Faible für die 60er-Jahre, für Soul, Swing, Rare Grooves und Funk – also jene Mischung, mit der er als DJ im Düsseldorfer Unique Club notorisch war. Der Elipson holt die Essenz aus dieser Platte: Er serviert die Retro-Mischung knackig und leicht rau, sehr passend zum Klang, den man mit frühem R’n’B und Motown verbindet. Auch hier präsentiert er die Musik eher treibend als bremsend, das akzentuiert die spritzigen Bläsersätze, schärft die schwurbelnde Hammond-Orgel – und richtet den Fokus stärker auf die Sängerin Sam Leigh-Brown, die mit ihrer angenehm timbrierten, mit Sex und Soul aufgeladenen Stimme das Album prägt. Bei diesem Sound wirkt der Elipson Omega 100 RIAA BT in seiner Wiedergabe besonders stimmig.

![]()

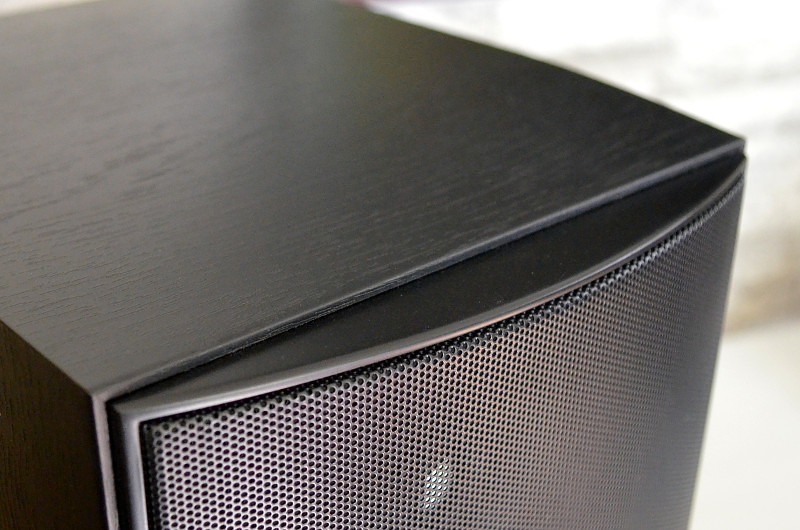

Der Omega 100 harmoniert besonders gut mit einem modern möblierten Ambiente.

Fazit

Der Elipson Omega 100 RIAA BT trumpft gleich mit drei Ausstattungs-Assen: Er verfügt über einen Phono-Vorverstärker, einen Analog-Digital-Wandler sowie eine Bluetooth- und USB-Schnittstelle. Mit diesen Bordmitteln passt der Plattenspieler sowohl zu konventionellen Anlagen als auch ins moderne vernetzte Multimedia-Ambiente. Dabei liefert der Elipson Omega 100 RIAA BT einen richtig guten Klang und glänzt auch durch ein gelungenes Design. Das ist insgesamt ein großes Leistungspaket zu einem ausgezeichneten Kurs. Besser, komfortabler und preiswerter ist der gehobene Einstieg in die Vinyl-Welt wohl kaum möglich.